A propos de ce blog

Nom du blog :

feobus

Description du blog :

Ce blog regroupe des articles sur les Afro Antillais, qui font l'actualités dans le monde.

Catégorie :

Blog Actualité

Date de création :

28.03.2007

Dernière mise à jour :

30.01.2015

>> Toutes les rubriques <<

· Actualités (1473)

· Histoire (1033)

· Hommes et Femmes noirs illustres (649)

· Musiques (1215)

· Acteurs et actrices noirs (294)

· Sports (540)

· Beauté (103)

· Succes Stories (222)

· Mannequins (83)

· Religions (153)

Accueil

Gérer mon blog

Créer un blog

Livre d'or feobus

Contactez-moi !

Faites passer mon Blog !

· Quelle représentation se fait l'homme blanc de la femme noire ?

· Yelena noah

· Serena Williams pose nue

· Julia chanel

· Emanuela de Paula

· La tournante raciste des Requins Vicieux

· Julia chanel

· Les femmes Antillaises

· femmes Blanches et hommes Noirs: Un Mythe partagé??

· Serena Williams

· Jean-Marc Mormeck a perdu

· Kareen Guiock, destination M6

· Ces femmes blanches qui vont se prostituer en afrique.

· serena williams

· Nona Gaye

afrique bienvenue bonjour bonne bonne journée chez citation enfants extrait femme film france

Derniers commentaires

variété weed :

acheter graines régulières; commander graines régulières;

acheter graines féminisées; co

Par BUY HEMP, le 05.07.2025

stéphane barbara le fils de barbara claire-bernard , celui qu'on surnomme phano sur la commune du marigot 9722

Par PHANO PUCEAU , le 04.07.2025

stéphane barbara le fils de barbara claire-bernard , celui qu'on surnomme phano sur la commune du marigot 9722

Par PHANO PUCEAU , le 04.07.2025

jp félicitations evelyne j'aime votre franchise aller vous faire engrossé cher les noirs bonne soirée

Par Anonyme, le 01.07.2025

evelyne oui j'aime faire l'amour avec plusieurs blacks dans leurs bras je ferai n'importe quoi

Par Anonyme, le 12.11.2024

- · jada fire

- · julia channel

- · date de décès de robert zotoumbat

- · marie-josèphe dublé

- · thiri moungala sexe

- · les enfants de jada fire

- · marie luv

- · tour les porno de preta tais araujo

- · fassinou deni

- · lamine delannon

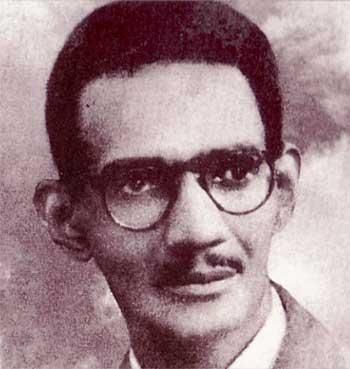

Joseph Vitalien

De 1901 à 1903, étant employé à l'hôpital de Harar fondé par le Ras Makonnen, il fut amené à enseigner le français au jeune fils du ras : Tafari, le futur roi des rois Haylé Sellassié.

Rentré en France peu avant le début de la Première Guerre mondiale, il prit une part active à la défense des soldats issus des colonies, en fondant notamment en 1915 un « Foyer colonial des Combattants ».

Amédée Fengarol

Instituteur de formation, il exerce son métier dans les différentes îles de l'archipel de Guadeloupe. Influencé par l'action du député socialiste Hégésippe Jean Légitimus, il se rapproche ensuite des idées marxistes et participe à la fondation du Parti Communiste Guadeloupéen, composante locale du PCF. Opposant au régime de Vichy représenté par le gouverneur Constant Sorin, il rejoint la Résistance, fondée par Paul Valentino et combat à partir de la Dominique avant de rentrer définitivement lors de la Libération en 1943.

Proche d'Aimé Césaire, Rosan Girard, Gerty Archimède et Henri Bangou, il participe comme conseiller général à la transformation de la mutualité en sécurité sociale en Guadeloupe après la guerre.

Il est assassiné en pleine rue en 1951, peu de temps après son élection comme maire communiste de Pointe-à-Pitre, dans un contexte d'anticommunisme inspiré du Maccarthysme sur le continent Américain. Malgré l'enquête réalisée à son décès, aucune hypothèse quant aux auteurs n'a pû être vérifiée.

Resté populaire auprès des Guadeloupéens, de nombreuses rues, squares et écoles perpétuent sa mémoire. Il est le grand-père de Harry Durimel, avocat et chef de file du parti des Verts en Guadeloupe.

Son nom reste associé à celui d'André Aliker, autre figure du communisme antillais, assassiné en 1934 en Martinique. [1]

Guy Cornély

Véritable passionné de connaissances, il a été tour à tour, militaire, chercheur en biologie et botanique aux connaissances inégalées, historien puis conteur. Tous les témoignages sur cet homme populaire sont unanimes. Décrit comme une figure humaine emprunte d’une grande gentillesse et d’une grande humilité, il s’est imprégné, pendant toute sa vie, de l’essence de disciplines très diverses en gardant toujours en tête, un seul objectif : le partage de ses connaissances avec ses compatriotes.

En 1939, il a dix-huit ans quand il intègre la marine nationale et participe à l’opération du débarquement de Normandie. Le 6 juin 1944, au large des côtes normandes, Guy Cornely, avec 50 autres soldats français, fait partie de l’équipage du Courbet, un grand bâtiment de la marine française. La mission de ces hommes étaient de saborder leur moyen de navigation pour servir de barrage et constituer ainsi le pont qui allait alimenter l’offensive contre les allemands.

Parti de Portsmouth en Angleterre, la veille, le Courbet va essuyer plusieurs tempêtes avant de se placer au petit matin, en face des côtes françaises, paré pour le sabordage. Un souvenir impérissable dans l’esprit de Guy Cornely qui, lors d’un reportage retraçant son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale nous confiait qu’après les premières décharges, et alors que le bateau prenait déjà l’eau, le commandant du Courbet se rendit compte qu’il avait oublié des documents importants, dans son bureau au fond du bateau. Cornely fut le soldat désigné pour les lui ramener, et c’est sans précipitation, ni panique alors que l’eau lui arrivait déjà au niveau des jambes que ce dernier les lui ramena. Par la suite, la mission reprit son cours, le sabordage ayant pu créer une digue et une forteresse qui permirent aux autres soldats d’opérer sur la plage. En mettant pied à terre sur la terre normande, Guy Cornely se rappelle de cette pensée qu’il avait eu en cet instant historique : « me voici schoelcher... je libère ta France après que tu m’aies libéré. » Une fois la guerre finie, il se mit en route vers la Guadeloupe. Il faudra attendre l’année 1994, pour qu’il soit officiellement récompensé par les autorités françaises.

Guy Tirolien

Guy Tirolien s'est engagé dans le combat de la Négritude, aux côtés de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas quand ceux-ci fondèrent ce mouvement littéraire. Il contribuera à fonder la revue Présence africaine, publiée simultanément à Paris et à Dakar dès 1947.

Il sera administrateur colonial au Cameroun et au Mali, et il contribuera efficacement au rapprochement entre les Africains et les Antillais. Il y rencontra les Afro-Américains MacKay, Langston Hughes et Richard Wright, membres de la Harlem Renaissance. Il sera fait prisonnier durant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de Léopold Sédar Senghor. Il mènera ensuite une carrière de fonctionnaire international qui le verra devenir représentant de l'ONU au Mali et au Gabon notamment

Capitaine Massoteau

Métis sang-mêlé (Blanc/Caraïbes/Noir), juridiquement il est libre de couleur à la peau très claire.

Le 17 novembre 1794, l'expédition des commissaires de la Convention nationale Goyraud et Lebas quitte Brest. A son bord il est Capitaine du 2ème bataillon des Antilles avec Louis Delgrès et Magloire Pélage.

Arrivé en Guadeloupe le 6 janvier 1795.

En septembre 1798, il est capitaine d'une compagnie du 1er bataillon, détachée à Trois-Rivières.

En 1799 il est aide de camp de Jeannet, puis de Lacrosse en 1801, il dirige également une compagnie du 2ème bataillon.

Il ne participe pas à la journée de révolte du 21 octobre 1801 contre Lacrosse qui pourtant le qualifiera de "néo-jacobin" (anarchiste).

1802 :

Le 7 janvier, Pélage lui ayant attribué le commandement du fort Saint-Charles, il prend le commandement de la place de Basse-Terre après Delgrès.

En mars, par ordre de Pélage se méfiant de son comportement trop autonome à Basse-Terre, il est relevé de ses fonctions par le Capitaine Gédéon. A Pointe-à-Pitre il retrouve le commandement d'une compagnie du 2ème bataillon .

Ne voulant se soumettre au général Richepance, avec Ignace il fuit le 6 mai dans la nuit en bateau par Petit-Canal, puis disparaît en mer où il s'est peut-être noyé. Plus tard, une lettre de Lacrosse au gouverneur de Saint-Thomas (Îles Vierges américaines) datée du 21 octobre 1802, demandera l'arrestation de Massoteau. Ce dernier se serait réfugié, avec Danois, dans cette colonie danoise.

Joseph Ignace

D'abord charpentier, il participe au soulèvement de Pointe-à-Pitre en 1792. Engagé dans l'armée républicaine, il gravit les échelons jusqu'à devenir commandant du fort de la Victoire. Il apparaît dans tous les combats pour l'autonomie de la Guadeloupe du renvoi des représentants de l'autorité française (1799) à la résistance contre le rétablissement de l'esclavage.

Lors de la défense du fort de Baimbridge contre les troupes commandées par Richepanse, il se fait sauter la cervelle respectant le serment qu'il avait fait de "Vivre libre ou mourir".

Guillaume Guillon Lethière

Fils naturel d’une esclave guadeloupéenne affranchie du nom de Marie-Françoise et du procureur du roi en Guadeloupe, Pierre Guillon, qui le reconnut, à Paris, le 18 germinal an VII, il annonça dès l’enfance des dispositions pour la peinture qui décidèrent son père à l’envoyer en France en 1774.

Placé d’abord chez Descamps, professeur à l’école des Beaux-Arts de Rouen, sous le nom de Letiers, qu’il changea plus tard en Lethiers, puis en Lethière, parce qu’il était le troisième enfant, il y fit, en trois ans des progrès rapides. Il vint ensuite à Paris et entra chez le peintre du roi, Doyen, chez qui il resta jusqu’en 1786.

Ayant remporté le grand prix à cette époque, il partit pour Rome. Ayant été témoin des efforts tentés par d’éminents artistes pour ramener la peinture à l’étude de l’antique, il était décidé à suivre cette voie. Ses succès furent grands à Rome et ses études très remarquées en France. On distingua surtout son Junius Brutus. De retour à Paris en 1792, il consolida sa réputation par de grands ouvrages, qui lui valurent d’être choisi en 1811 par la quatrième classe de l’Institut comme directeur de l’Académie de Rome. Son mandat lui ayant été renouvelé à l’expiration de son exercice, il y resta dix ans. Il s’y trouvait en 1815 lorsqu’il fut nommé membre de l’Académie des Beaux-Arts. Le roi refusa d’abord son approbation, mais il finit par l’accorder.

Revenu en France, Lethière ouvrit un atelier d’où sortirent nombre de bons élèves, et il devint professeur de l’École des Beaux-Arts en 1819. Il fit quatre fois le voyage d’Italie, d’Angleterre et d’Espagne. Ses talents étaient variés ; il traita l’histoire et le paysage avec supériorité ; il peignait aussi l’architecture en artiste habile. Ses personnages ont du mouvement ; mais il exagère parfois le sentiment, soit par la violence, soit par une naïveté cherchée ; son dessin est correct, sans avoir assez de caractère, et sa couleur est trop souvent sans éclat.

Premier métis à s'imposer dans le monde artistique européen, Guillon Lethière a peint un tableau représentant Pétion et Dessalines, intitulé Le Serment des ancêtres et signé « Lethière, né à la Guadeloupe », qu’il a offert à la nouvelle république d’Haïti.

Constant Sorin

Après une courte carrière militaire, il choisit l’administration civile (concours de l'inspection des colonies). Nommé en Guadeloupe par George Mandel il y débarque en avril 1940 juste avant la débacle.

Sorin a été diversement apprécié selon le côté où l'on se place. Pour la population, il symbolise la misère, le rationnement, bref la source de leurs problèmes quotidiens. D'autres (dont les dissidents ) lui reprocheront son ralliement à Vichy (en juillet 1940) et surtout la façon dont il appliquait, parfois avec rigueur et aveuglement, les directives de Vichy.

Cependant beaucoup reconnaissent que sous Sorin les guadeloupéens s'étaient, nécessité oblige, remis au travail, développant comme jamais auparavant leur créativité, leur courage et par conséquent leur production. Sorin avait encouragé cette évolution comme le montre l'extrait de discours publié au journal officiel du 14 mars 1942 intitulé :

" Appel aux agriculteurs et aux industriels guadeloupéens:"

L'évolution de la situation internationale me conduit aujourd'hui à vous mettre à nouveau en garde contre les dangers de la monoculture. Avant de compter sur les autres, comptez sur vous-mêmes. L'heure est venue de vous mettre courageusement au travail, et avec acharnement. Il faut produire. Hier vous avez fait un effort pour vos cultures vivrières et pour la culture du manioc... maintenez de toutes vos forces les cultures d'exportation à leur potentiel actuel, mais ne les développez pas. La prudence l'exige, car nul ne sait de quoi demain sera fait. Intensifiez au contraire les cultures de consommation. Que ce pays devienne, grâce à vous, un pays d' arachide et vous aurez votre huile, denrée de première nécessité. Plantez du ricin, plantez des cocotiers, et vous aurez votre savon. Plantez du sisal et vous aurez de la corde et de la ficelle ... il s'agit aujourd'hui de la vie de votre pays et de son avenir".

Pour soutenir ce programme, Sorin prit plusieurs arrêtés comme par exemple celui interdisant l'abattage des arbres fruitiers (arbres à pain, manguiers etc).

Paul Valentino

Pour les besoins de la propagande, au plus fort des joutes électorales qui l’ont opposé à ses ennemis jurés communistes, ces derniers n’ont eu de cesse de le désigner comme le seul opposant à cette loi dite d’assimilation. A telle enseigne que, dans la mémoire collective, les uns louent volontiers les qualités exceptionnelles de ce visionnaire qui fut le seul à prévenir des effets pervers d’une législation qui ne pouvait que plomber notre avenir, tandis que d’autres s’entêtent à en faire le seul obstacle à ce qu’ils qualifient de la forte aspiration populaire de 1946.

C’est oublier un peu vite que cette loi fut votée par l’Assemblée Constituante à l’unanimité, autrement dit qu’elle fut bel et bien votée en l’état par le député socialiste guadeloupéen Paul Valentino. Il fut, certes, le seul élu des colonies à s’opposer aux modalités contenues dans le projet de loi initial et le seul à tenter d’y inclure des amendements visant à en atténuer la teneur avant de se résoudre, en dernier ressort, à y renoncer. Mais l’a-t-il fait de sa seule initiative ou répond-il ainsi à des directives émanant de son parti, la SFIO ?

Ses prises de position au cours de ces débats lui vaudront d’être qualifié par ses adversaires politiques, dans la droite ligne de ses engagements antérieurs de 1940 et de 1943, de « mauvais français » et de « séparatiste ». Or, Paul Valentino ne peut souffrir pareille accusation lui qui, en maintes circonstances, s’est toujours présenté comme un authentique « fils d’une terre associée à l’histoire de la France depuis longtemps », lui qui, dès le 1er juillet 1940, déclare :

« Français nous sommes, Français nous voulons rester », citant volontiers au passage Jaurès évoquant « ce morceau de la France palpitant sous d’autres cieux ».

Pourtant, que faut-il penser des propos tenus dans ce télégramme qu’il adresse au Gouverneur Sorin le 9 juillet 1943, lui faisant savoir qu’il venait de rentrer en Guadeloupe pour « exercer les fonctions qui lui étaient légalement dévolues » et quand, peu après, il déclare au sein de l’Assemblée locale que « nous sommes parvenus à la maturité politique, d’où l’obligation légale pour l’Administration d’accepter la tutelle du Conseil Général. Et si elle s’y refusait, nous devrons, fut-ce par la force populaire, la contraindre d’accepter cette tutelle » ?

Dès lors, faut-il y déceler les prémisses d’un double jeu qui se profile à travers ces apparentes contradictions et qui se poursuit, sous une forme néanmoins édulcorée, tout au long des débats de mars 1946 ?

Paul Valentino a lui-même apporté un embryon de réponse à cette double interrogation en affirmant ceci : « Je crois avoir pénétré l’âme du peuple de mon pays. Je le crois capable à la fois d’énergie et de générosité ». Cette réponse, il ne cache pas l’avoir trouvée dans l’Histoire de la Guadeloupe que, selon lui, des hommes qui revendiquent l’honneur de la représenter n’ont pas le droit d’ignorer car dans son passé est inscrit le présage de l’avenir.

Et il n’aura de cesse de le démontrer dans ses interventions à l’Assemblée Constituante, ce qui lui vaut les foudres de tous les élus des colonies et, en particulier, d’Aimé Césaire, le rapporteur du projet de loi d’assimilation.

La polémique entre les deux députés prend d’emblée une forte connotation historique : S’appuyant parfois sur l’évocation des mêmes faits et des mêmes processus, Césaire et Valentino divergent sur leurs interprétations :

La revendication d’assimilation se justifie, aux yeux de Césaire, par les vœux à répétition formulés par les représentants des quatre vieilles colonies. Ainsi, il se réfère à une délibération du Conseil Colonial de la Guadeloupe de 1838 réclamant, pour les populations antillaises, le droit d’être « soustraites à l’exception coloniale et d’être dans le droit commun des Français ».

Cet argument est réfuté par Paul Valentino pour lequel cette Assemblée Coloniale était composée de colons esclavagistes car la loi censitaire ne permettait pas d’autres membres en son sein. Or, selon lui, ce que réclamaient ces colons, c’était le droit d’établir souverainement un budget parce qu’ils avaient le sentiment que, détenant le pouvoir politique, ils sauraient mieux que l’autorité métropolitaine servir leurs propres intérêts.

Aimé Césaire s’appuie également sur les propositions faites au Sénat, en juillet 1890, par MM. Isaac et Allègre, respectivement Sénateurs de la Guadeloupe et de la Martinique, en vue du classement de ces deux îles en départements français. Il se réfère, enfin, aux démarches similaires émanant, en 1915, de M. Lagrosillière, député de la Martinique et de M. Boisneuf, député de la Guadeloupe et, de nouveau, du député martiniquais Lemery, en 1919, enfin aux nombreux vœux des assemblées locales de ces deux colonies, réclamant l’assimilation.

Paul Valentino n’en fait pas la même analyse, attestant tout d’abord que M. Lagrosillière qui siégea au Parlement de 1914 à 1939, ne renouvela jamais sa proposition de 1915. Il cite surtout, en guise d’illustration, le cheminement d’Achille René-Boisneuf qui, dès 1922, dans son « Manuel des Conseillers Généraux des colonies »adopte une position contraire à sa proposition de 1915 et va jusqu’à faire adopter par le Conseil Général de la Guadeloupe dont il était le Président une motion infirmant sa position initiale. En effet, sept ans après sa revendication d’assimilation intégrale, René-Boisneuf déclare que « nous ne saurions, sous peine de périr, nous contenter d’un pseudo régime d’autonomie financière ou budgétaire. Que nous ne voulons laisser appeler autonomie ce qui ne serait qu’assujettissement, laisser qualifier de décentralisation ce qui ne serait que déconcentration. En effet, Boisneuf estime alors que l’institution progressive des libertés locales et le renforcement graduel des pouvoirs spécifiquement locaux sont des nécessités vitales pour les colonies ».

Valentino, qui affirme que l’enseignement de Boisneuf n’a pas été perdu pour lui, se fait donc le fidèle interprète de sa conception de l’assimilation. Ce qui s’impose à ses yeux c’est un renforcement des pouvoirs des assemblées locales et non point une assimilation qui aurait pour conséquence une réduction de ces pouvoirs. Ce que revendique Paul Valentino en 1946 c’est que l’assimilation des personnes devienne la ligne directrice de la politique française dans l’ensemble des territoires coloniaux.

Il justifie son point de vue par de nouvelles références à l’histoire de la politique coloniale qu’il qualifie de « généreuse » par essence, mais « dévoyée par le capitalisme ». L’assimilation des personnes, il la perçoit déjà dans la charte que Richelieu concède à la Compagnie des isles d’Amérique en 1635 pour prendre possession de la Guadeloupe, charte qui fait de « tous les habitants de cette île et de leurs descendants, des naturels français ». Il la retrouve dans les propos de Robespierre qui, en 1791, se réfère aux « lois anciennes » pour faire accorder les droits politiques aux citoyens de couleur.

Valentino estime que la politique de la France pour ses colonies fut bonne jusqu’à ce que Napoléon, influencé par Joséphine, inaugure une ère où la France cesse d’envoyer ses enfants s’établir dans les colonies, se contentant d’y faire des « investissements de capitaux ». Pour lui, dès cette époque, le capitalisme a « courbé sous ses directives inhumaines, toute la politique coloniale de la France ». Ce sont donc ses seuls intérêts qui ont primé et l’on s’est dès lors plus soucié de plus-values et de rentabilité que d’assimilation.

Ce seul critère suffit, aux yeux de Paul Valentino, à récuser la notion d’assimilation administrative telle que la préconise Aimé Césaire dans son projet de loi. Ce dernier, en effet, affiche sa volonté d’éviter une assimilation qui ferait des anciennes colonies des « départements diminués et d’exception ». Il refuse tout amendement visant à subordonner l’application des lois à la demande expresse de l’assemblée locale car, selon lui, « ce serait la négation de l’assimilation vu qu’une assemblée locale serait, d’une part, soumise à l’emprise d’une féodalité agissante, donc n’aurait pas toujours l’indépendance désirable pour l’application d’une politique progressiste et démocratique et, d’autre part, libre d’opérer une sélection parmi les mesures prises par l’Assemblée Nationale ».

Paul Valentino s’inscrit en faux contre de telles assertions. Pour étayer son argumentation, il cite Perrinon qui déclarait, en 1848, que « si dans les colonies les progrès de la civilisation n’ont pas été plus rapides, ce n’est pas aux populations qu’il faut s’en prendre mais à l’administration métropolitaine ». Selon Valentino, si les élus des peuples coloniaux siégeant dans les assemblées locales pouvaient contribuer à l’organisation de la vie économique de leurs territoires, les liens affectifs qui unissent ces populations à la France s’en trouveraient resserrés. Il estime que c’est parce que le sort des colonies se trouve décidé à Paris où les informations sont insuffisantes et où les services n’ont pas les mêmes préoccupations que les élus coloniaux, qu’il y a tant d’âpreté dans les revendications coloniales. Et, à ce titre, Paul Valentino lance une mise en garde solennelle lors du débat parlementaire sur l’assimilation : « j’ai la conviction intime qu’une assimilation qui remettrait désormais au gouvernement central la responsabilité totale du destin des peuples coloniaux, finirait par porter atteinte aux liens sentimentaux qui les unissent à la métropole ».

Et à Césaire qui affichait son pessimisme sur l’opportunité de confier des responsabilités à des assemblées locales aux mains de la ploutocratie, Valentino rétorque que si ces assemblées locales n’ont pu mettre en œuvre la politique voulue par les populations, c’est en raison de la fraude électorale et du recrutement si souvent truqué des élus. Il préfère, lui, une vision plus optimiste qui permettrait aux « vrais élus » d’y remédier.

Cet optimisme, il l’a forgé en observant la combativité des peuples coloniaux pendant la guerre, interdisant au gouvernement de leur imposer des représentants qui ne soient de leur choix. D’où sa conception qu’une « assimilation excessive priverait ces peuples de l’exercice d’un pouvoir politique » qu’ils ont déjà conquis et même concrétisé au lendemain de la guerre en envoyant à l’Assemblée Nationale des élus socialistes et communistes. D’où sa crainte qu’une domination exercée par les services ministériels sur les décisions du gouvernement n’amène celui-ci à prendre des mesures en retard sur les opérations populaires avec le risque d’orienter la colère des masses contre ce même gouvernement métropolitain.

Mais, c’est dans le domaine social et économique que les divergences entre Césaire et Valentino sont les plus nettes. Pour Aimé Césaire, « les Antilles ont besoin de l’assimilation pour sortir du chaos social qui les guette et menace gravement la paix publique ». Evoquant le fait que l’ouvrier y est à la merci de la maladie, de l’invalidité et de la vieillesse sans la moindre garantie, indemnité ou allocation, il qualifie d’injustifiable la misère qui y règne. En effet, il estime « ces colonies livrées sans défense à l’avidité d’un capitalisme sans conscience et d’une administration sans contrôle ». L’assimilation intégrale est donc à ses yeux le remède à tous ces maux. Elle arracherait l’économie antillaise au monopole des quelques dizaines de familles qui la contrôlent et, surtout, elle permettrait d’y étendre les grandes nationalisations opérées en France au lendemain de la guerre.

Le parti communiste guadeloupéen, par la voix d’Hégésippe Ibéné, apporte à l’époque des précisions à ce propos lors de débats qui se tiennent au Conseil Général: « Nous sommes pour une assimilation totale, pour l’assimilation financière et administrative car, à partir du jour où nous aurons l’assimilation complète, c’est le budget de l’Etat qui prendra en charge la réfection des routes, ce qui permettra de mettre en valeur des terres considérables qui restent en friche faute de routes et de moyens de locomotion ».

C’est en s’appuyant sur l’exemple guadeloupéen que Paul Valentino tente, en vain, de faire prévaloir son hostilité à l’assimilation financière. Selon lui, le retard en matière de lois sociales y incombe à l’insuffisance de pouvoirs du Conseil Général. Evoquant le vote par le Conseil Général de la Guadeloupe, en 1945, d’une réglementation qu’il juge en progrès sur celle de la France, il signale que ce vote ne peut prendre effet qu’après sanction du gouvernement. Or, il estime que, depuis 1928, le Ministère des colonies n’a cessé de faire preuve d’une carence impardonnable, abusant des décrets applicables d’autorité dans la colonie, mais il s’oppose aux propositions d’Aimé Césaire lorsqu’il suggère qu’il en soit de même pour les décrets. Pour lui, lorsque des décrets doivent déterminer les modalités d’application d’une loi sociale, c’est aux assemblées locales qu’il appartient d’établir les règlements d’application. D’où son refus que toute la législation de la métropole puisse être automatiquement étendue à l’ensemble des colonies.

Sa position est, d’autre part, étayée par une autre analyse, celle concernant la situation économique de l’île. Valentino conteste en effet le tableau noir dressé à propos de l’économie car il estime que celle de la Guadeloupe n’était pas aussi mauvaise qu’on l’a prétendue. Ainsi, le budget de 1942 qu’il cite en exemple, s’est clôturé avec un excédent de 14 millions de francs. Et s’il déplore le déficit pour les années suivantes, il l’attribue à la gestion du Ministère des colonies qui, insuffisamment informé, a imposé à la colonie des dépenses de personnel qu’elle n’était pas disposée à payer comme les rappels de solde de militaires et de fonctionnaires vichyssois.

Valentino dénonce ouvertement la mainmise du gouvernement sur les Banques d’émission des colonies dont le capital a été confisqué et rapatrié avec les fonds de la Banque de France. Il dénonce la nationalisation de ces banques effectuée par le truchement de la Caisse Centrale de la France d’outremer. Et, à Césaire qui prône la nationalisation, il objecte que ce qu’il faudrait c’est seulement une socialisation qui, dans l’intérêt des masses coloniales, confierait à leurs représentants le soin de décider des questions qu’ils connaissent mieux que les fonctionnaires des services centraux. En un mot, ce qu’il souhaite clairement et prioritairement, c’est l’autonomie financière, condition sine qua non pour que la Guadeloupe soit libre de perpétuer ses échanges commerciaux avec le continent américain et la Caraïbe plutôt que d’être entièrement tributaire du commerce métropolitain.

Avec le recul dont nous disposons, il convient néanmoins d’atténuer cette rivalité apparente sur le projet de loi d’assimilation entre Césaire et Valentino. Il est très clair, en effet, qu’il n’y a pas de réelles divergences entre eux sur le fond puisque les réserves émises par Paul Valentino dans les nombreux amendements qu’il propose ne sont pas totalement absents dans l’esprit de la loi telle qu’elle est présentée par le rapporteur.

Simplement, alors que Césaire semble se contenter de principes et de garanties proposés par le gouvernement sur de futures adaptations de la loi aux réalités locales, Valentino, fort d’une plus grande expérience en politique, se montre plus méfiant. D’où une cascade d’amendements qui ont pour effet d’agacer Césaire qui dénonce les « manœuvres de M. Valentino destinées à faire de l’obstruction ».

Cette vision des choses est d’ailleurs en totale adéquation avec les prises de position de son parti, la SFIO dont la fédération locale semble être le seul groupe politique à avoir réellement cogité sur la question de l’assimilation. En témoignent les interventions richement argumentées des Conseillers Généraux socialistes au cours des discussions de cette assemblée au moment même où ont lieu les débats à Paris. Lucien Bernier, René-Paul Julan et Omer Ninine y défendent avec brio les mêmes concepts que ceux de Paul Valentino. Ainsi en réplique à Ibéné qui défendait l’option d’assimilation intégrale choisie par les communistes, Omer Ninine fait état des réserves de son groupe :

" Le groupe socialiste, soucieux de l'évolution tant matérielle que morale et sociale de la Guadeloupe, n'est pas opposé à l'Assimilation, mais son désir suprême c'est d'avoir des éléments en mains qui lui permettent de savoir quels seront les effets de l'assimilation sur la vie politique, morale et sociale de la colonie. Nous voulons être intégrés à la communauté française, nous voulons bénéficier de tous les bienfaits, mais il ne faut pas que l'on nous accorde un régime équivalent à des demi mesures.

On veut nous assimiler, mais on ne nous donne aucune indication nette, aucune précision sur le mode d'assimilation. Ne nous engageons pas dans une voie sans savoir au préalable où elle conduit ».

En réalité, tous ces amendements, que Valentino finit le plus souvent par retirer à la demande du Ministre, sont en arrière fond sous tendus par des questions de stratégie politicienne et, parallèlement, c’est pour lui l’occasion d’afficher un double souci de dignité : d’abord vis-à-vis du parti communiste qui a pris l’initiative de cette loi en ayant soin de l’écarter de sa phase d’élaboration et, d’autre part, vis-à-vis du peuple guadeloupéen dont aucun député n’est co-signataire du projet de loi.

De toute évidence, Valentino est suspect aux yeux des communistes depuis la rupture de l’Entente Prolétarienne qu’il a provoqué en faisant battre le leader communiste guadeloupéen, Rosan Girard, lors des élections à la Constituante, et ce, en dépit des accords passés préalablement avec lui. Aussi, la Guadeloupe n’ayant pas d’élu communiste au Parlement, seul le Guyanais Gaston Monnerville est associé à l’élaboration du projet de loi d’assimilation par les communistes Martiniquais et Réunionnais alors qu’il aurait été logique d’y voir figurer au moins un élu de chacune des quatre vieilles colonies.

Valentino a, par conséquent, parfaitement compris le risque politique qu’il y avait à cautionner un processus dont les communistes ne tarderaient pas à se vanter. Aussi, sa tactique est-elle habile : sans donner l’impression de s’opposer au projet, ce que les communistes ne manqueraient, et d’ailleurs ne manqueront pas de lui reprocher, il multiplie les mises en garde, ayant parfaitement perçu les risques que l’on encourait à vouloir assimiler intégralement des territoires éloignés de la métropole.

La manœuvre est du reste tout bénéfice pour lui, car le réalisme et la clairvoyance dont il fait preuve seront avérés par les faits durant la décennie qui suit le vote de 1946. Clairvoyance qu’il manifestait déjà dès décembre 1945 devant l’Assemblée Constituante pour protester contre les effets désastreux de la dévaluation du franc sur l’économie des îles dont on n’a pas tenu compte :

« Nous sommes bien obligés de dire, précise-t-il alors, qu’il y a un grand intérêt à ce que les décisions du Gouvernement ne donnent jamais aux populations coloniales le sentiment qu’elles sont prises en tenant d’abord compte de l’intérêt de la France métropolitaine, l’intérêt de la France d’outre-mer ne venant qu’en seconde place.

La France dans le moment présent, a besoin de consacrer tous ses efforts à sa reconstruction …Ce n’est pas notre faute si nous ne sommes pas géographiquement dans l’orbite économique de la métropole. Nous eussions souhaité être soudés territorialement à elle. Mais nous n’avons pas choisi l’emplacement où notre peuple doit vivre, et il nous faut bien tenir compte des impératifs de la géographie. Je demande au Gouvernement d’en tenir compte lui aussi ».

En 1958, dressant un bilan négatif d’une décennie d’assimilation, alors que Césaire reconnaît désormais « s’être trompé et avoir été trompé », Paul Valentino peut se targuer d’être le seul élu à n’avoir pas changé d’un iota ses positions clairement affirmées dès 1946 :

« Pour avoir soutenu que tôt ou tard, l’Assimilation, telle qu’on la concevait conduirait à la désaffection envers la France, tout le monde me traitait de mauvais Français et de séparatiste… L’Assimilation, après 10 ans, a vu le pays se dresser contre elle. Son bilan est négatif, mais complètement. Moi je ne fais aucune concession. Même au point de vue social, l’Assimilation ne nous a absolument rien apporté ».

Aussi, en guise de conclusion, et bien que son cheminement sous la Ve République ne soit exempt de tout reproche, il serait malgré tout difficile de ne pas apprécier à leur juste valeur ses qualités de visionnaire.

Il les avait déjà exprimées en 1940 en choisissant la France Libre contre Vichy. Il le fait de nouveau en 1946 à propos de l’assimilation : oui à celle des personnes au nom des liens historiques tissés entre le peuple guadeloupéen et la France, non à l’assimilation administrative et financière qui, selon lui, nuiraient à ces mêmes liens sentimentaux car elle implique des mesures édictées hors du pays par des hommes ignorant les réalités locales et, de ce fait, inaptes à décider en toute objectivité. En définitive, son expérience de la chose publique d’avant-guerre peut permettre d’expliquer ces qualités de visionnaire.

Dès lors faut-il, comme le préconisait notre regretté ami Max Chartol, entériner réellement un débat sur ses éventuels « rendez-vous manqués avec l’Histoire » dont il n’aurait pas saisi les opportunités ?

En dépit des apparences, Valentino s’inscrit malgré tout en permanence dans une logique assimilationniste et il s’y tient contre vents et marées. Mais obnubilé par le souci de jouer sa carte personnelle, il ne peut se laisser enfermer dans un système à même de broyer ses ambitions : en 1943-1944, sa démarche avait consisté à valoriser un exécutif local aux mains des élus locaux. Conscient du charisme dont il jouissait du fait de son rôle dans la Résistance, une telle prise de position ne pouvait, en bonne logique, et en dépit d’un discours empreint d’abnégation, que le mettre en première ligne. On peut en dire autant à propos du débat sur la loi d’assimilation de 1946. Valentino s’en sert avec la même habileté pour affiner une stratégie dictée par des impératifs spécifiquement guadeloupéens mais, surtout, subrepticement « valentinistes ».

En 1946, il a déjà récusé le bien-fondé de l’Entente Prolétarienne qui ne peut que desservir ses ambitions politiques à la tête de la municipalité pointoise et au Conseil Général dont son parti détient la présidence. Cautionner l’assimilation telle que la propose Césaire équivaudrait à offrir aux communistes un redoutable argument électoral pour le déstabiliser lui et son parti, la SFIO. Les communistes n’hésitent d’ailleurs pas à saisir cette opportunité, qualifiant Valentino « d’ennemi du peuple », de « fossoyeur de l’unité d’action » et de « professeur de confusion du social-fascisme ». Lui, dénonce à tout bout de champ leur « démagogie », les accusant d’avoir »livré en six lignes les populations antillaises pieds et poings liés à la bureaucratie métropolitaine ».

Dans un tel contexte, il lui incombe, comme une impérieuse nécessité conjoncturelle, de faire prévaloir une stratégie à laquelle l’histoire s’est chargée de donner tout son poids structurel. En effet, dès 1948, son journal Fraternité ne cesse de marteler des articles intitulés : Valentino avait raison. Raison d’avoir maintenu son attachement historique à la France. Mais surtout, d’avoir été méfiant vis-à-vis d’une assimilation qui ne cessa de le décevoir par la suite.

lameca

JOEL NANKIN

Rappelez-nous votre parcours en tant qu’artiste peintre.

Mon parcours : j’ai commencé comme vous le savez dans l’isolement d’un cachot de prison car je suis un ancien prisonnier politique donc depuis cela, j’ai eu la chance d’aller en haiti, travailler dans un atelier de peintres haïtiens et depuis 18 ans, j’essais de me faire ma propre peinture. J’ai commencé par les portraits au crayon, ensuite direction Haïti ou j’ai travaillé dans l’atelier d’un peintre comme Dodar qui était mon beau-frère.J’ai travaillé avec pas mal de personnes, donc tout au long de mon parcours j’ai puisé dans cette technique là et aujourd’hui j’essais à partir de cela de me faire ma propre peinture.

Aujourd’hui cet art vous permettrai-t-il de vivre ?

Enfin ce qui est sur, c’est que je n’en meurs pas ! Mais c’est vrai que j’ai quand la même chance de pouvoir en vivre car je ne fais que ça, je suis peintre professionnel.

En tant que peintre professionnel, quelle est la fréquence de vos expositions et ou exposez-vous généralement ?

En Guadeloupe, j’expose tous les deux ans, mais entre ses deux ans, j’expose soit à la Martinique, soit à Trinidad, soit en Haïti, à Paris.Je reviens tout juste d’Italie.A part cela quand même, entre les diverses expositions, j’aime bien la rue aussi, ce qui fait que je peins avec d’autres peintres aussi comme Goody et Nabal dans les rues de Pointe-à-Pitre le Samedi matin et peut-être les autres jours car nous aimons la peinture et nous pensons apporter quelque-chose de plus au pays avec cela.On le fait donc avec plaisir.

Pourquoi une exposition tous les deux ans en Guadeloupe ?

Mais c’est le temps de se regenerer, de travailler parce qu’être peintre n’est pas non plus être marchand de tableaux, ce n’est ni la foire aux tableaux.C’est porter une réflexion sur une peinture qui doit mûrir et le marché ici est aussi petit.Donc deux ans, c’est le temps d’aller voir ailleurs et de revenir avec une nouvelle pensée.

Pensez-vous que cette peinture, la votre en conséquence a du succès en Guadeloupe ?

Je suis mal placé pour le dire mais avec les résultats de l’exposition, si on pouvait estimer le nombre de passages, elle a beaucoup de succès ; j’ai réuni beaucoup de personnes et vous avez-vous même pu constater que juste avant la fermeture, il y avait encore du monde, j’aurai pu faire une prolongation, les œuvres sont pratiquement toutes parties.

Quel est le sentiment qu’expriment les visiteurs en voyant vos toiles ?

Vous pensez bien et cela me touche profondément.Les gens me disent : « Monsieur Nankin,merci d’être guadeloupéen »et cela représente beaucoup pour moi,c’est une lourde responsabilité aussi.Ils me remercient car d’un coté,ils sont fiers de mon travail.Puis,ce qui m’a fait plaisir pour cette exposition, c’est que d’autres peintres sont venus me voir et qu’ils étaient très contents.Pour un plasticien,pour un peintre,c’est bien d’avoir le regard de ces pairs,de ces collègues et ça je le dis encore,je ne le répéterai jamais assez,cela me touche au plus profond de moi-même.

En général que cherchez-vous à représenter dans vos œuvres ?

Pour moi la peinture,c’est la vie,c’est-à-dire,ce sont toutes les émotions,tous les sentiments qui peuvent traverser un homme et moi depuis très jeune,dès que j’ai commencé à penser,je me suis toujours penser vers les autres,vers les diminués,les défavorisés,les gens qui sont dans le besoin.Donc à travers ma peinture,j’essais d’être moi-meme la voix des sans voix parce que je suis issu d’une famille très modeste,très pauvre même ;je dirais donc que mon regard se porte vers les miens,c’est-à-dire les gens qui sont dans des difficultés mais souvent celles causées par d’autres personnes parce que je trouve que la terre est trop injuste,certains affichent une opulence sans souffrances alors que certains sont affamés.Alors je préfère regarder du coté de ceux qui ne mangent pas,c’est-à-dire d’où je viens moi-meme.

En ce sens, il y a toujours un message dans votre peinture ?

L’art n’a pas besoin de message.C’est vrai que je suis militant politique mais je ne mets pas de message dans mes tableaux mais simplement si on peut appeler ça de la politique,je mets le message de l’homme parce que je me dis quelque soit l’homme d’ici ou d’ailleurs,les pauvres se ressemblent partout ou ils sont,ils sont souvent victimes des faits semblables,des hommes,de leurs frères mêmes donc quelque soit le pauvre,de Harlem,de New-York,de Moscou,d’Afrique,c’est toujours le même pauvre,c’est toujours le même malheureux.

En tant que militant politique, Avez-vous un message à porter à une jeunesse en détresse ?

Je n’ai pas de solutions,je n’ai pas de messages malheureusement,mais ce que l’on voit aujourd’hui les suicides et autres,c’est la résultante d’une situation mondiale c’est-à-dire qu’aujourd’hui,ce n’est peut-être pas réconfortant ce que je vais dire,mais j’aurais du mal à avoir 17 ans parce quand on voit la vie,l’avenir,si il n’a pas beaucoup de chances,d’être bien encadré,bien structuré dans un cocon familial,le jeune est perdu.Un jeune d’ici ou d’ailleurs est en péril,tous ces jeunes ont les mêmes rêves dans cette société de surconsommation et de mal-être,il y a un mal-être social .Alors il y a deux choses dans la vie et ça je le dis aux jeunes : c’est soit vous réussissez socialement,soit vous réussissez votre vie,c’est-à-dire que vous essayez d’allier ce que vous aimez avec ce que vous faites.Donc à ce moment,il n’y a pas de dualité :c’est soit on réussit sa vie ou soit l’on réussit dans la vie,réussir aux yeux des autres c’est-à-dire être docteur,avocat,etc…Mais on est jamais bien avec soit même.Il vaut mieux être balayeur toute sa vie et être heureux que d’être médecin et malheureux toute sa vie.

En revenant un peu sur votre parcours, on est amené à se demander si vos différents déplacements (Caraïbes, Europe) ont pu ajouter une couleur à l’ensemble de vos œuvres ?

Influencer oui et non,car on est rempli de tout ce que l’on voit mais surtout le regard que je jette sur l’autre, sur les autres artistes, sur ce qui se fait culturellement dans d’autres pays et des grands peintres qui sont là avant moi que serait-ce dans la Caraïbes ou en Europe,ce qui est important,c’est d’accumuler le maximum de choses car ce que je veux dire pour être soi-même et rempli de soi-même, il faut regarder les autres,on ne peut être rempli de soi-même en restant dans sa petite Guadeloupe et ne penser qu’on est seul sur la terre et c’est lorsque vous etes rempli de vous-même que vous pouvez aller apporter, donner aux autres et aussi comprendre les autres parce qu’avec le problème des haïtiens qui se passent ici, si les guadeloupéens savaient profondément, culturellement ce qu’était le peuple haïtien, ils n’auraient jamais eu ce type de comportement ou dit des choses,même si le nombre d’haïtiens présent sur le sol guadeloupéen peut être gênant car de toute façon, Haïti a une plus grande superficie que la Guadeloupe et la population y est plus importante, on ne pourra jamais accepter tous les réfugiés haïtiens mais les gens auraient eu humainement un autre regard.Ils aurait dit à l’état : « demerdez-vous, régler le problème », mais ils n’auraient pas rejeter leurs frères haïtiens à l’eau,cela reflète d’un manque évident de culture et je pense que la peinture l’art mieux qu’un discours politique, devrait à la longue rapprocher les gens de culture et de race différentes. C’est cela le but de l’art et de la culture et il dépasse tout message politique.

Aujourd’hui l’association Karibbean-Spirit via son portail sur le net a pour but de promouvoir les afro-caribéen en se rendant à la rencontre des artistes et autres, que pensez-vous de cette initiative ?

Je ne peux en penser que du bien de cette action car on reproche aux jeunes de ne pas avoir d’activités,de ne pas créer des choses en ce sens.Je ne peux que vous encourager et si au-delà de ça,je peux vous aider davantage,faites appel à moi.

karibbean-spirit